Der große Sprachumbau

Buchinfo

Matthias Heine

Der große Sprachumbau. Eine gesellschaftspolitische Katastrophe

kartoniert, 240 Seiten

ISBN: 978-3-7844-3730-9

Langen Mueller Verlag

Die deutsche Sprache ist in nie gekanntem Maße zum politischen Kampfplatz geworden. Es geht längst nicht mehr um einzelne Wörter, es geht um die gesamte Struktur des Deutschen, die Aktivisten umbauen wollen, um so die Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Die Angreifer treten wie gewohnt im Namen des Fortschritts auf – speziell eine Linke, deren Unbehagen an der deutschen Sprache, an allem Deutschen, bis zum Hass reicht. Der Journalist und Linguist Matthias Heine benennt die Akteure und beschreibt die Methoden und Motive der Sprach- und Weltveränderer. Und er legt die Verbindungen zu einer »deutschen« Linken offen, die sich als »Internationale der Diskriminierten« neu zu erfinden sucht.

Matthias Heine, der für seine journalistisch zugespitzten Auseinandersetzungen mit Sprache und Sprachpolitik bekannt ist, legt mit Der große Sprachumbau eine pointierte und bewusst provokative Untersuchung aktueller sprachpolitischer Entwicklungen vor. Der Titel des zu besprechenden Buches ist bereits programmatisch: Sprache wird darin nicht als wandelbares Kulturgut, sondern als Schauplatz eines ideologisch motivierten Umbaus, der tief in gesellschaftliche Strukturen eingreift und aus Heines Sicht verheerende Folgen hat, dargestellt.

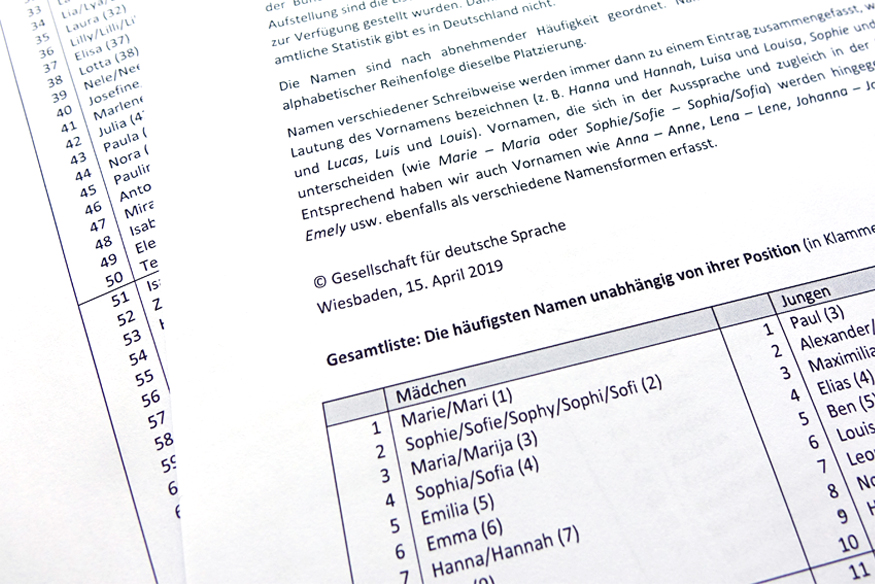

Das Werk gliedert sich in zwei große Teile, die sprachhistorische Entwicklungen und aktuelle sprachpolitische Phänomene gegenüberstellen. Der Autor beginnt mit einem geschichtlichen Abriss, der den »langen Weg zur Einheitssprache« nachzeichnet. Dabei nimmt der Verfasser Martin Luther als Ausgangspunkt eines jahrhundertelangen Prozesses der Standardisierung in den Blickwinkel. Die Darstellung ist objektiv und kenntnisreich, wenn auch in der Interpretation tendenziell normativ. So wird die historische Entwicklung hin zur »Einheitssprache« als identitätsstiftender, letztlich zivilisatorischer Fortschritt interpretiert. In der Auswahl der Stationen – von Opitz und Gottsched über die erste Rechtschreibreform bis zu den Schriftdebatten im Dritten Reich – gelingt Heine ein instruktiver Überblick, der jedoch durchgängig auf ein zentrales Narrativ hinausläuft: Während Sprache über Jahrhunderte hinweg Objekt disziplinierter Ordnung war, wird sie heute zum Spielball politischer Ideologien.

Der zweite Teil des Buches ist wesentlich polemischer und stärker von einer kulturkritischen Grundhaltung geprägt. In einer Reihe von »Baustellen« nimmt Heine gegenwärtige Entwicklungen wie die geschlechtergerechte Sprache, neue Pronomen, die Sensibilisierung für diskriminierende Begriffe oder den Einfluss des Englischen unter die Lupe. Dabei verhandelt er nicht nur sprachliche Fragen, sondern betrachtet diese Phänomene auch als Symptome und Ausdruck eines »gesellschaftspolitischen Umbaus«. Dieser Umbau finde, so Heine, unter dem Deckmantel von Inklusion und Diversität statt und opfere sprachliche Präzision, historische Kontinuität und kulturelle Authentizität.

Die Argumentation des Verfassers ist rhetorisch gekonnt, stilistisch gewandt und auf ein breites Publikum ausgerichtet. Seine Stärke liegt in der Zuspitzung, weniger in der Differenzierung. Er versteht es, seine Kritik an gendergerechter Sprache, veränderter Wortwahl oder der Rolle sprachwissenschaftlicher Expertinnen und Experten so zu formulieren, dass sie bei all jenen Resonanz findet, die sich durch aktuelle Sprachentwicklungen überfordert, bevormundet oder kulturell entfremdet fühlen. Parallel dazu bleibt jedoch die wissenschaftliche Fundierung seiner Kritik weitgehend aus. Zwar zitiert Heine vereinzelt linguistische Positionen, jedoch meist selektiv und mit dem Ziel, sie zu delegitimieren. Die Rolle von Sprache als Medium gesellschaftlicher Aushandlung, als Spiegel sozialer Dynamiken und als Ort notwendiger Veränderung bleibt dabei weitgehend ausgeblendet.

Dies wird besonders deutlich im Resümee, in dem Heine den Begriff der »gerechten Sprache« mit dem Orwell’schen Konzept des »Neusprech« gleichsetzt. Diese Verbindung ist bewusst provokant, unterschlägt jedoch wesentliche Unterschiede: Während »Neusprech« ein totalitäres Kontrollinstrument war, sind heutige sprachpolitische Interventionen das Ergebnis pluralistischer Diskurse und demokratischer Auseinandersetzungen. Dadurch verliert Heines Fundamentalkritik an sprachlicher Veränderung an analytischer Tiefe und gerät bisweilen ins Reaktionäre.

Insgesamt ist Der große Sprachumbau weniger ein wissenschaftlicher Beitrag zur Sprachpolitik als vielmehr ein kulturkritisches Traktat. Er eignet sich nicht zur fundierten Analyse sprachlicher Wandelprozesse, wohl aber als Zeitdokument eines spezifischen gesellschaftlichen Diskurses, in dem Sprache zunehmend ideologisch aufgeladen ist. Wer sich mit aktuellen Debatten um Sprachgerechtigkeit, Identitätspolitik und Kulturkritik auseinandersetzen möchte, findet in diesem Buch ein markantes – und zugleich polarisierendes – Beispiel dafür, wie Sprache zum Schlachtfeld gesellschaftlicher Selbstverständigung wird.

Heines Buch ist streitbar, pointiert und stilistisch brillant, aber inhaltlich bisweilen einseitig und polemisch. Es leistet keinen Beitrag zur linguistischen Fachdebatte, wohl aber zur soziopolitischen Auseinandersetzung über Sprache als Spiegel und Motor gesellschaftlicher Veränderung. Leserinnen und Leser sollten das Buch nicht als wissenschaftliches Werk, sondern als kulturkritisches Stimmungsbild mit klarer ideologischer Schlagseite verstehen. Ferner ist das Buch allen zu empfehlen, die sich mit der gesellschaftlichen Dimension von Sprache beschäftigen – jedoch nicht, um der Argumentation zu folgen, sondern um sie kritisch einzuordnen.

Andreas Raffeiner