Serifen – ein respektvoller Dienst am Leser

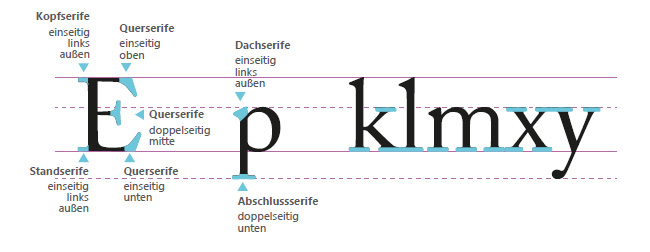

Es ist eine Existenz im Kleinen, eher Unscheinbaren. Die »Mitarbeiterinnen«, von denen hier zu berichten ist, verrichten ihr Geschäft mit unermüdlichem Pflichtbewusstsein – und gleichzeitig auf nahezu magische Weise unsichtbar. Sie überlassen die große Bühne ihren Brüdern und Schwestern: den »Bedeutungsträgern« Buchstaben und Zahlen. Gemeint sind die Serifen; jenen Abstrichen an den oberen, mittleren oder unteren Enden unserer Alphabet- und Ziffernzeichen. Und da der typografische Connaisseur allenthalben zwischen Abschluss-, Dach-, Halb-, Kopf-, Quer- und Standserifen zu unterscheiden weiß (vgl. Abb. 1, links), wird man einer kleinen Armee dienstbarer Geister gewahr, die sich um Text und Leserschaft verdient machen. Über die grundsätzliche Unterscheidung von Schriften mit bzw. ohne Serifen wurde in dieser Rubrik im Heft 5/2021 Auskunft gegeben. Hier soll nun die Funktion beleuchtet werden, die eine geradezu herkulische Aufgabe bewältigt. Ebenso wird nach der Herkunft dieses stummen Servicepersonals gefragt, die einer kriminalistischen Fährtensuche ähnelt.

Zur Funktion: Serifen erweitern die Breite eines Zeichens (typografisch: Dickte) ganz überwiegend in der Horizontalen. Damit erreichen sie eine engere Anbindung zu denen ihnen voranlaufenden bzw. nachfolgenden Zeichen. Einem unsichtbaren Magneten gleich ziehen sie die Buchstaben eines Wortes optisch enger zusammen und erlauben somit auch eine bessere (hier: schnellere, einfachere) Identifikation von Wortgrenzen. Gleichzeitig führen sie den Leser – einem Sicherheit gebendem Geländer gleich – durch die Zeile, um einen »Leseunfall« durch Verrutschen zwischen den Textzeilen zu verhindern (vgl. Abb. 1, rechts).

An dieser Stelle ist es hilfreich zu wissen, dass die versierte Leserschaft Texte nicht Buchstabe für Buchstabe lesen, sondern vielmehr in größeren Blöcken. Diese Information Chunks können sich über zwei bis drei Worte erstrecken. Ein geübtes Lesegehirn hat bspw. die Zeichenfolge »dies ist eine« so oft entschlüsselt, dass die Entzifferung der einzelnen Zeichen nicht mehr erforderlich ist. Es ist wie beim Autofahren: Der Fahranfänger arbeitet alle erforderlichen Prozesse von Lenken, Schalten, Kuppeln, Blinken etc. kognitiv-bewusst einzeln nacheinander ab, während die erfahrene Automobilistin diese Abläufe (unserer unbewussten Atmung ähnlich) automatisiert hat.

Diese Form des Leseprozesses entfaltet ihre ganze Wirkmächtigkeit am besten in der Buch- bzw. Lesetypografie, wo die Serifen Schmökerinnen und Schmökern über Stunden sicher durch das Buchstaben- und Zeilengetümmel führen. Und es erschließt sich, warum bspw. Lesetexte mit kleiner Schriftgröße, wie z. B. das klassische Lexikon, zweispaltig in Erscheinung treten: Ein optimales Lesen im Sinne der durch Serifen unterstützten Verarbeitung von Text pro Zeile umfasst nicht mehr als sechs bis zehn Worte. So wird nunmehr auch einsichtig, warum in der Akzidenztypografie (Gebrauchstexte wie Werbung, Flyer etc.) eher serifenlos gearbeitet wird: Neben der mutmaßlich moderneren Ausstrahlung stehen in der Anzeige oder dem Werbeprospekt weit weniger Zeichen nebeneinander als im Roman, was die Serifenführung entbehrlich werden lässt.

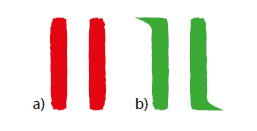

Wie aber hat sich dieser serviceorientierte Dienstleister nun konkret an die Buchstaben – im Wortsinn – »herangemacht «? Verschlüsselte Auskunft gibt hier das Wort Typografie in seiner griechischen Herkunft: Die Bestandteile beinhalten τὑπος (typos) ›Abdruck, Figur, Zeichen‹ und γρἁφειν (graphein) ›ritzen, schreiben‹. Sie geht dabei zurück auf die griechische Lapidarschrift (lat. lapis ›Stein‹; Steinschrift ca. 8. bis 5. Jh. v. Chr.). Die Annahme dabei ist, dass der Steinmetz für die in das harte Material gemeißelten Zeichen eines außerhalb der eigentlichen Buchstaben liegenden Ansatzes für seinen Meißel bedurfte. Damit sollte mutmaßlich verhindert werden, dass die Enden und Ecken von Buchstaben im Stein wegbröckeln oder ausbrechen, die Zeichen damit unästhetisch und ggf. unleserlich(er) werden – mithin den Text als Ganzes ruinieren. Diese Auffassung ist in einschlägigen Lehrbüchern weit verbreitet. Dieser These (»Meißel-Theorie«) wird eine zweite (»Pinsel-Theorie«) zur Seite gestellt, die nicht minder interessant ist: (Moderne) Typografie-Titanen sind nicht zwingend (antike) Meißel- Meister. Vulgo: Es kann hilfreich sein, die theoretischen Überlegungen einer praktischen Prüfung zu unterziehen. Und siehe da: Beredte Beispiele zeigen, dass versierte Steinmetze problemlos auch komplexe und feinste Ziselierungen in hartes Material einbringen können; also nichts mit Bröckeln. Dem in der Meißel-Theorie implizit vorhandenen Vorwurf der fehlenden Arbeits-/ Material-Kompetenz der antiken Handwerker-Gilde begegnet ihr Pendant folgendermaßen: Buchstaben sind in der Antike zunächst auf dem Trägermaterial Stein mittels Pinsel vorgemalt, erst dann nachgehauen worden.

Das bloße Auftragen eines Striches (nehmen wir an, es soll ein H vorgezeichnet werden) von oben nach unten mittels eines Pinsels führt dabei jedoch zu einem optisch unbefriedigenden Ergebnis (Abb. 2a), wohingegen – et voilà – eine horizontale Bewegung in der An- bzw. Absetzbewegung des Pinsels ein deutlich ästhetischeres Resultat hinterlässt (Abb. 2b). Unabhängig, welchem dieser Denkansätze man zuneigt: Es bleibt die Tatsache, dass – in respektvollster Abwandlung des genialen Buchtitels von Kurt Weidemann – in Umgebungen, »wo die Serife den Buchstaben führt«, es zu einer stillen, gleichzeitig hervorragend- überzeugenden Dienstleistung am Text kommt. Nicht umsonst kommen alle führenden Typografen in ihren Aufsätzen zu dem Schluss, dass Typografie die Lesenden dieser Welt optimal (d. h. vor allem: möglichst unmerklich) unterstützen soll – nicht umgekehrt. Die Serife zeigt vorzüglich, wie sehr das Kleine dem Ziel des Großen dient; ein echter Hidden Champion!