Jemandem ein Schnippchen schlagen

[F] Woher stammt die Redensart jemandem ein Schnippchen schlagen?

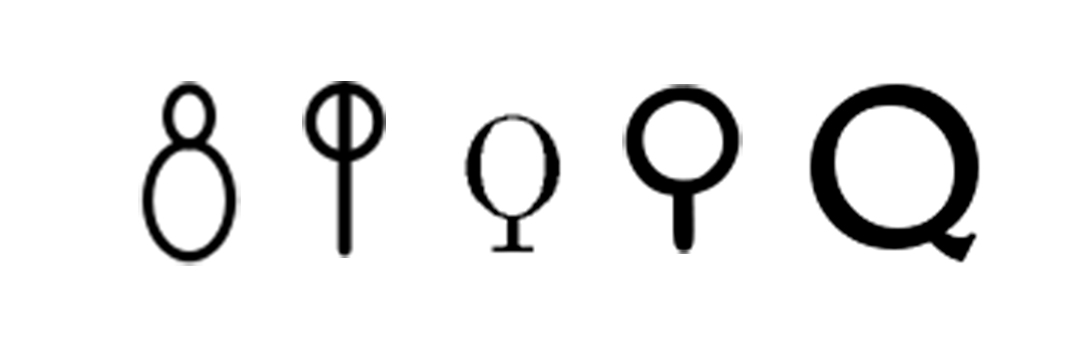

[A] Die Redewendung jemandem ein Schnippchen schlagen trägt die allgemein bekannte Bedeutung ›mit Geschick jmds. gegen einen selbst gerichtete Absichten vereiteln, einen Plan durchkreuzen; jmdn. übertölpeln, ihm einen Streich spielen‹. Sie hat sich ursprünglich aus einer schon recht lang gebräuchlichen Geste der Nichtachtung oder Geringschätzung bzw. des Spottes entwickelt.

[weiterlesen]